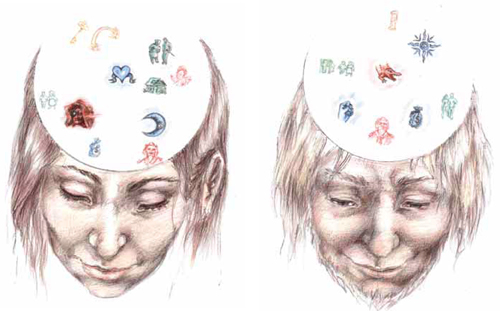

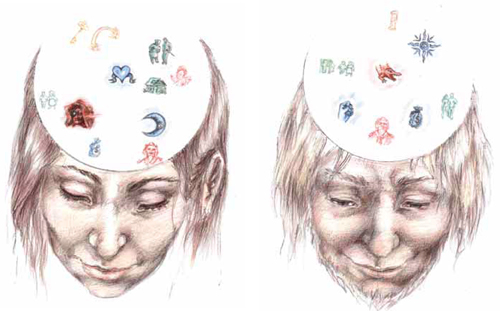

In einem übertragenen Sinne zeigt jede Theaterbühne das gleiche Bild. Auf allen Schauplätzen gibt es gewisse Requisiten, die sich mehr oder weniger ähnlich sind. Man vergleiche das mit den Warengestellen in einem Supermarkt: Sie sind sich alle sehr ähnlich, unterscheiden sich nur durch die Warenauslagen und ihren Standort im Laden. Will heißen: Die Werte, die hinter den Symbolen stehen, sind für alle die gleichen, nur die Gewichtung zueinander, der Ort, an dem wir sie platzieren, macht sie voneinander unterscheidbar. Sie zeigen das Verhältnis, wie die Werte, die sie repräsentieren, in uns angelegt sind – was uns in unserer individuellen Ausrichtung voneinander trennt. Das ist aber noch nicht alles. Da sich jeder Mensch mit seinem Bühnenmodell im Kopf herumschlägt und

ständig mit sich selbst redet, ist er sich selten darüber bewusst, dass alle anderen ebenfalls nur auf ihrer Bühne agieren, was wiederum bedeutet, dass alle mit ihrer eigenen Welt beschäftigt sind. Es ist kein Witz: Wir versuchen auf unserer »inneren« Bühne zu verstehen, was uns der andere auf seiner eigenen »draußen« zu sagen hat, und das, ohne uns eingestehen zu wollen, dass sich die Aussage im Außen durch die »Einfaltung« in unsere Welt entscheidend verändern kann. In diesem Sinne sind wir, wenn auch nicht die Schöpfer des Kosmos, so doch zumindest die Hervorbringer unserer Realität. Es ist das, was wir aus dem Alten Testament als »babylonische Sprachverwirrung« kennen – der ganz »alltägliche Wahnsinn«, der uns nur darum nicht auffällt, weil wir keine Alternative haben. Es geht hier darum, den Mechanismus zu verstehen, wie wir die Realität in unserem Kopf gestalten. Einerseits, um zu erfahren, wie sich die Welt da draußen auf unserer inneren Bühne spiegelt, und andererseits, um zu lernen, mit dieser »Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt« umzugehen. Im Grunde nehmen wir nur unsere eigenen Bilder wahr, für die wir in unserer Vorstellung ein Inventar angelegt haben, und der Umgang mit unseren Mitmenschen fällt dann genauso harmonisch oder disharmonisch aus, wie ihre Positionen auf unserer Bühne mit all unseren anderen Symbolen korrespondieren. Damit haben wir schon das erste Problem. Kein Ort auf unserer Theaterbühne ist ein wertneutraler Platz; jeder hat durch seine Stellung innerhalb unserer Requisiten seine eigene Geschichte. Daher wird jede Person unabsichtlich mit allen Ereignissen verbunden, die wir mit dem Ort assoziieren, den wir ihr zuweisen. Umgekehrt klingt es noch absurder: Wir platzieren sie exakt an die Stelle in unserem »Hirntheater«, die mit unserer Projektion übereinstimmt – nämlich mit dem dort abgespeicherten Bild unserer zukünftigen Erwartung. Ist ein bestimmter Platz auf unserer Bühne beispielsweise mit einem sexuellen Trauma belastet, löst jede Person, die wir auf

diese Position stellen und die mit anderen Gegenständen an diesem Ort in Berührung kommt, unbewusst das negative Erlebnis wieder aus. Das ist auch der Grund, was den Advocatus Diaboli sagen lässt, dass wir im geistigen und emotionalen Umgang mit Menschen nur selten die Energien und das Wesen des anderen spüren, sondern meist bloß die Erinnerungen vergangener Erfahrungen, die sie in uns auslösen. Aber nicht nur das: Da wir den anderen immer nur durch die Brille unserer eigenen Übertragung sehen, da sich der Maßstab unserer Sicht aus den abgespeicherten alten Erfahrungen zusammensetzt, nehmen wir uns gegenseitig nur durch einen starren Vorstellungsinhalt wahr, den wir entwickelt haben, um einander »wahrzunehmen«. Zynisch formuliert nimmt sich die Wahrnehmung ausschließlich »selber wahr«: Wir nehmen einander nicht so wahr, wie wir sind, sondern nur in den Masken, die wir uns – jeder für sich – gegenseitig in unseren Inszenierungen aufgesetzt haben. Deshalb ist der Mensch im Laufe seines Lebens auch meist mit nichts anderem beschäftigt, als seine innere Bühne beständig zu aktualisieren, also den Erlebnissen anzupassen, die wir im Kontakt mit unserer Außenwelt ständig durch die Brille der Gegenwart erfahren, hinter der sich aber in Wahrheit die Vergangenheit versteckt. Viele mögen das leugnen, weil sie nicht glauben, dass das, was sie sind, mehr ist als nur das Inventar auf der eigenen Bühne. Diese Haltung ist verständlich, wenn auch falsch. Der Punkt in unserem Hirn, mit dem wir in einem ständigen Dialog stehen, hat nicht mehr Bedeutung, als dass er uns ständig das Inventar auf unserer Bühne zu erklären versucht, das für uns die Welt bedeutet. Aber wer ist das, was wir sind? Wer ist »Ich«? Man kann diesen Punkt nicht willentlich erspüren, da er sich dem eigenen Erfassen entzieht, man kann ihn aber indirekt anpeilen, indem man in das »gefühlte« Bild, das er einem suggeriert (und mit dem man sich identifiziert: beispielsweise mit dem Bild eines Schreibers, der den Menschen etwas vermitteln will), einsinkt und darüber meditiert. Dann kann man versuchen, dieses Unfassbare in sich zu berühren. Jedoch nicht, indem man es beim Namen nennt – dann verschwände es wieder in einer dieser inneren Personen –, sondern indem man es von allen Hüllen, mit denen man sich auf der Bühne identifiziert, unterscheidet.

In einem übertragenen Sinne zeigt jede Theaterbühne das gleiche Bild. Auf allen Schauplätzen gibt es gewisse Requisiten, die sich mehr oder weniger ähnlich sind. Man vergleiche das mit den Warengestellen in einem Supermarkt: Sie sind sich alle sehr ähnlich, unterscheiden sich nur durch die Warenauslagen und ihren Standort im Laden. Will heißen: Die Werte, die hinter den Symbolen stehen, sind für alle die gleichen, nur die Gewichtung zueinander, der Ort, an dem wir sie platzieren, macht sie voneinander unterscheidbar. Sie zeigen das Verhältnis, wie die Werte, die sie repräsentieren, in uns angelegt sind – was uns in unserer individuellen Ausrichtung voneinander trennt. Das ist aber noch nicht alles. Da sich jeder Mensch mit seinem Bühnenmodell im Kopf herumschlägt und

In einem übertragenen Sinne zeigt jede Theaterbühne das gleiche Bild. Auf allen Schauplätzen gibt es gewisse Requisiten, die sich mehr oder weniger ähnlich sind. Man vergleiche das mit den Warengestellen in einem Supermarkt: Sie sind sich alle sehr ähnlich, unterscheiden sich nur durch die Warenauslagen und ihren Standort im Laden. Will heißen: Die Werte, die hinter den Symbolen stehen, sind für alle die gleichen, nur die Gewichtung zueinander, der Ort, an dem wir sie platzieren, macht sie voneinander unterscheidbar. Sie zeigen das Verhältnis, wie die Werte, die sie repräsentieren, in uns angelegt sind – was uns in unserer individuellen Ausrichtung voneinander trennt. Das ist aber noch nicht alles. Da sich jeder Mensch mit seinem Bühnenmodell im Kopf herumschlägt und ständig mit sich selbst redet, ist er sich selten darüber bewusst, dass alle anderen ebenfalls nur auf ihrer Bühne agieren, was wiederum bedeutet, dass alle mit ihrer eigenen Welt beschäftigt sind. Es ist kein Witz: Wir versuchen auf unserer »inneren« Bühne zu verstehen, was uns der andere auf seiner eigenen »draußen« zu sagen hat, und das, ohne uns eingestehen zu wollen, dass sich die Aussage im Außen durch die »Einfaltung« in unsere Welt entscheidend verändern kann. In diesem Sinne sind wir, wenn auch nicht die Schöpfer des Kosmos, so doch zumindest die Hervorbringer unserer Realität. Es ist das, was wir aus dem Alten Testament als »babylonische Sprachverwirrung« kennen – der ganz »alltägliche Wahnsinn«, der uns nur darum nicht auffällt, weil wir keine Alternative haben. Es geht hier darum, den Mechanismus zu verstehen, wie wir die Realität in unserem Kopf gestalten. Einerseits, um zu erfahren, wie sich die Welt da draußen auf unserer inneren Bühne spiegelt, und andererseits, um zu lernen, mit dieser »Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt« umzugehen. Im Grunde nehmen wir nur unsere eigenen Bilder wahr, für die wir in unserer Vorstellung ein Inventar angelegt haben, und der Umgang mit unseren Mitmenschen fällt dann genauso harmonisch oder disharmonisch aus, wie ihre Positionen auf unserer Bühne mit all unseren anderen Symbolen korrespondieren. Damit haben wir schon das erste Problem. Kein Ort auf unserer Theaterbühne ist ein wertneutraler Platz; jeder hat durch seine Stellung innerhalb unserer Requisiten seine eigene Geschichte. Daher wird jede Person unabsichtlich mit allen Ereignissen verbunden, die wir mit dem Ort assoziieren, den wir ihr zuweisen. Umgekehrt klingt es noch absurder: Wir platzieren sie exakt an die Stelle in unserem »Hirntheater«, die mit unserer Projektion übereinstimmt – nämlich mit dem dort abgespeicherten Bild unserer zukünftigen Erwartung. Ist ein bestimmter Platz auf unserer Bühne beispielsweise mit einem sexuellen Trauma belastet, löst jede Person, die wir auf

ständig mit sich selbst redet, ist er sich selten darüber bewusst, dass alle anderen ebenfalls nur auf ihrer Bühne agieren, was wiederum bedeutet, dass alle mit ihrer eigenen Welt beschäftigt sind. Es ist kein Witz: Wir versuchen auf unserer »inneren« Bühne zu verstehen, was uns der andere auf seiner eigenen »draußen« zu sagen hat, und das, ohne uns eingestehen zu wollen, dass sich die Aussage im Außen durch die »Einfaltung« in unsere Welt entscheidend verändern kann. In diesem Sinne sind wir, wenn auch nicht die Schöpfer des Kosmos, so doch zumindest die Hervorbringer unserer Realität. Es ist das, was wir aus dem Alten Testament als »babylonische Sprachverwirrung« kennen – der ganz »alltägliche Wahnsinn«, der uns nur darum nicht auffällt, weil wir keine Alternative haben. Es geht hier darum, den Mechanismus zu verstehen, wie wir die Realität in unserem Kopf gestalten. Einerseits, um zu erfahren, wie sich die Welt da draußen auf unserer inneren Bühne spiegelt, und andererseits, um zu lernen, mit dieser »Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt« umzugehen. Im Grunde nehmen wir nur unsere eigenen Bilder wahr, für die wir in unserer Vorstellung ein Inventar angelegt haben, und der Umgang mit unseren Mitmenschen fällt dann genauso harmonisch oder disharmonisch aus, wie ihre Positionen auf unserer Bühne mit all unseren anderen Symbolen korrespondieren. Damit haben wir schon das erste Problem. Kein Ort auf unserer Theaterbühne ist ein wertneutraler Platz; jeder hat durch seine Stellung innerhalb unserer Requisiten seine eigene Geschichte. Daher wird jede Person unabsichtlich mit allen Ereignissen verbunden, die wir mit dem Ort assoziieren, den wir ihr zuweisen. Umgekehrt klingt es noch absurder: Wir platzieren sie exakt an die Stelle in unserem »Hirntheater«, die mit unserer Projektion übereinstimmt – nämlich mit dem dort abgespeicherten Bild unserer zukünftigen Erwartung. Ist ein bestimmter Platz auf unserer Bühne beispielsweise mit einem sexuellen Trauma belastet, löst jede Person, die wir auf  diese Position stellen und die mit anderen Gegenständen an diesem Ort in Berührung kommt, unbewusst das negative Erlebnis wieder aus. Das ist auch der Grund, was den Advocatus Diaboli sagen lässt, dass wir im geistigen und emotionalen Umgang mit Menschen nur selten die Energien und das Wesen des anderen spüren, sondern meist bloß die Erinnerungen vergangener Erfahrungen, die sie in uns auslösen. Aber nicht nur das: Da wir den anderen immer nur durch die Brille unserer eigenen Übertragung sehen, da sich der Maßstab unserer Sicht aus den abgespeicherten alten Erfahrungen zusammensetzt, nehmen wir uns gegenseitig nur durch einen starren Vorstellungsinhalt wahr, den wir entwickelt haben, um einander »wahrzunehmen«. Zynisch formuliert nimmt sich die Wahrnehmung ausschließlich »selber wahr«: Wir nehmen einander nicht so wahr, wie wir sind, sondern nur in den Masken, die wir uns – jeder für sich – gegenseitig in unseren Inszenierungen aufgesetzt haben. Deshalb ist der Mensch im Laufe seines Lebens auch meist mit nichts anderem beschäftigt, als seine innere Bühne beständig zu aktualisieren, also den Erlebnissen anzupassen, die wir im Kontakt mit unserer Außenwelt ständig durch die Brille der Gegenwart erfahren, hinter der sich aber in Wahrheit die Vergangenheit versteckt. Viele mögen das leugnen, weil sie nicht glauben, dass das, was sie sind, mehr ist als nur das Inventar auf der eigenen Bühne. Diese Haltung ist verständlich, wenn auch falsch. Der Punkt in unserem Hirn, mit dem wir in einem ständigen Dialog stehen, hat nicht mehr Bedeutung, als dass er uns ständig das Inventar auf unserer Bühne zu erklären versucht, das für uns die Welt bedeutet. Aber wer ist das, was wir sind? Wer ist »Ich«? Man kann diesen Punkt nicht willentlich erspüren, da er sich dem eigenen Erfassen entzieht, man kann ihn aber indirekt anpeilen, indem man in das »gefühlte« Bild, das er einem suggeriert (und mit dem man sich identifiziert: beispielsweise mit dem Bild eines Schreibers, der den Menschen etwas vermitteln will), einsinkt und darüber meditiert. Dann kann man versuchen, dieses Unfassbare in sich zu berühren. Jedoch nicht, indem man es beim Namen nennt – dann verschwände es wieder in einer dieser inneren Personen –, sondern indem man es von allen Hüllen, mit denen man sich auf der Bühne identifiziert, unterscheidet.

diese Position stellen und die mit anderen Gegenständen an diesem Ort in Berührung kommt, unbewusst das negative Erlebnis wieder aus. Das ist auch der Grund, was den Advocatus Diaboli sagen lässt, dass wir im geistigen und emotionalen Umgang mit Menschen nur selten die Energien und das Wesen des anderen spüren, sondern meist bloß die Erinnerungen vergangener Erfahrungen, die sie in uns auslösen. Aber nicht nur das: Da wir den anderen immer nur durch die Brille unserer eigenen Übertragung sehen, da sich der Maßstab unserer Sicht aus den abgespeicherten alten Erfahrungen zusammensetzt, nehmen wir uns gegenseitig nur durch einen starren Vorstellungsinhalt wahr, den wir entwickelt haben, um einander »wahrzunehmen«. Zynisch formuliert nimmt sich die Wahrnehmung ausschließlich »selber wahr«: Wir nehmen einander nicht so wahr, wie wir sind, sondern nur in den Masken, die wir uns – jeder für sich – gegenseitig in unseren Inszenierungen aufgesetzt haben. Deshalb ist der Mensch im Laufe seines Lebens auch meist mit nichts anderem beschäftigt, als seine innere Bühne beständig zu aktualisieren, also den Erlebnissen anzupassen, die wir im Kontakt mit unserer Außenwelt ständig durch die Brille der Gegenwart erfahren, hinter der sich aber in Wahrheit die Vergangenheit versteckt. Viele mögen das leugnen, weil sie nicht glauben, dass das, was sie sind, mehr ist als nur das Inventar auf der eigenen Bühne. Diese Haltung ist verständlich, wenn auch falsch. Der Punkt in unserem Hirn, mit dem wir in einem ständigen Dialog stehen, hat nicht mehr Bedeutung, als dass er uns ständig das Inventar auf unserer Bühne zu erklären versucht, das für uns die Welt bedeutet. Aber wer ist das, was wir sind? Wer ist »Ich«? Man kann diesen Punkt nicht willentlich erspüren, da er sich dem eigenen Erfassen entzieht, man kann ihn aber indirekt anpeilen, indem man in das »gefühlte« Bild, das er einem suggeriert (und mit dem man sich identifiziert: beispielsweise mit dem Bild eines Schreibers, der den Menschen etwas vermitteln will), einsinkt und darüber meditiert. Dann kann man versuchen, dieses Unfassbare in sich zu berühren. Jedoch nicht, indem man es beim Namen nennt – dann verschwände es wieder in einer dieser inneren Personen –, sondern indem man es von allen Hüllen, mit denen man sich auf der Bühne identifiziert, unterscheidet.